RESTAURATION DE LA FLECHE

MAÎTRE D'OUVRAGE :

MINISTERE DE LA CULTURE, DRAC ALSACE

MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ :

FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE-DAME

4,06 MILLIONS D'EUROS T.T.C

2002-2004

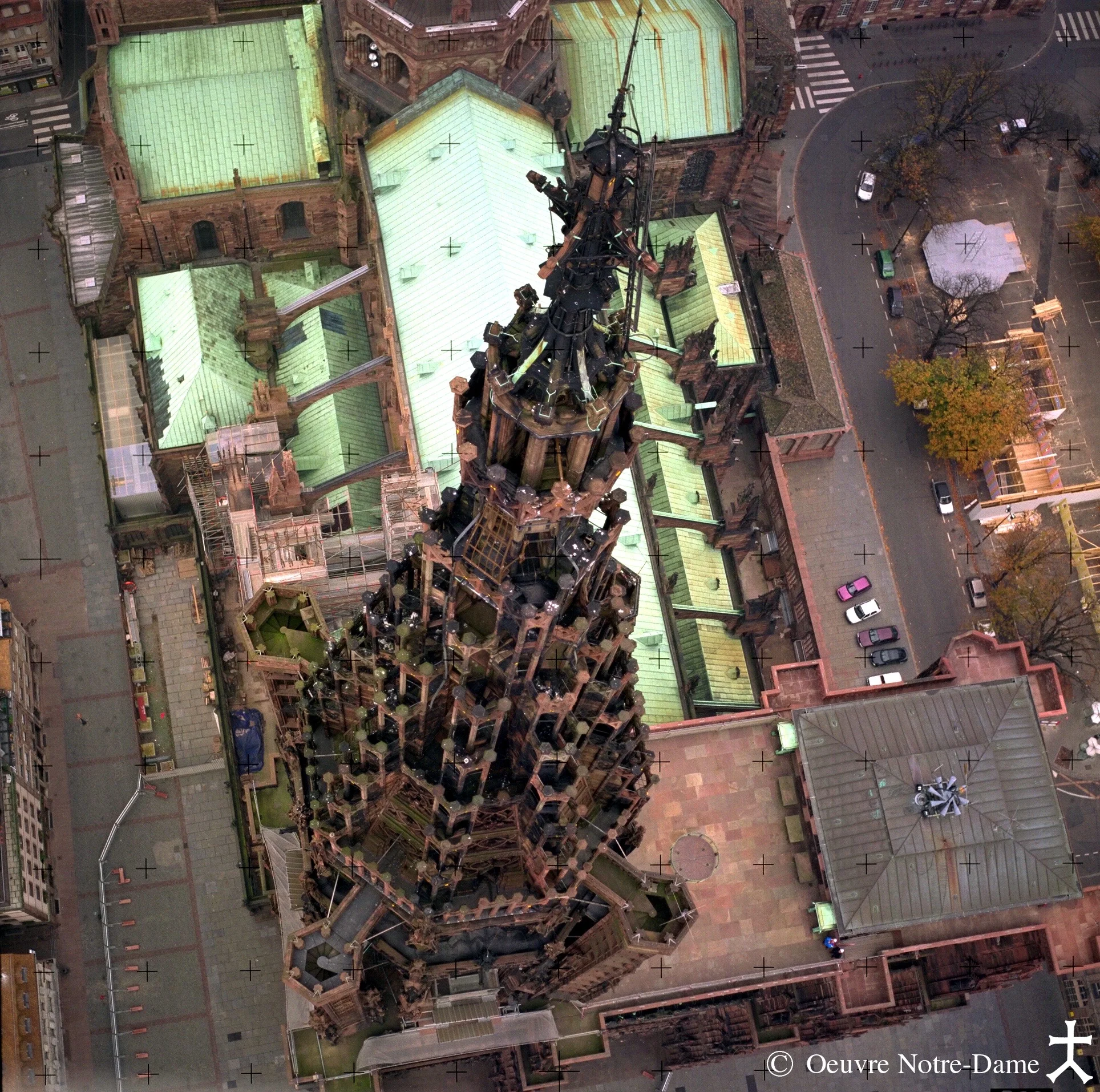

La pyramide de la flèche achevée en 1439, fortement restaurée aux XVIIe et XVIIIe siècles, puis après la première et la seconde guerre mondiale, présentait tous les désordres affectant les ouvrages métalliques du XIXe siècle (croix et cerclages de renfort, chaînages béton armé des années 1930, structure de renfort interne) et les maladies du grès (pulvérulences, desquamations, fissurations).

La foudre et les secousses sismiques avaient occasionné de graves désordres et justifié de lourds travaux de restauration au cours des siècles.

Les travaux de restauration et de consolidation de la flèche qui culmine à 142 mètres, ont été conçus et dirigés par l’Architecte en chef des Monuments Historiques, nommée architecte de la cathédrale en 1999. L’ingénieur Giorgio Croci a étudié le corset parasismique relié au tambour béton mis en place en 1930 à l’intérieur de la flèche.

RESTAURATION DE L'OCTOGONE DE LA HAUTE TOUR

MAÎTRE D'OUVRAGE :

MINISTERE DE LA CULTURE, DRAC ALSACE

MAITRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ :

FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE-DAME

0,964 MILLIONS D'EUROS T.T.C

2004-2006

Le chantier de la haute tour a suivi celui de la restauration de la flèche, exécuté sous la direction de Christiane Schmuckle-Mollard.

Un contrôle général des maçonneries et des sculptures a été réalisé ainsi que de tous les arrimages de pinacles, fleurons, gâbles, sculptures qui étaient désorganisés.

La voûte intérieure et les statues du petit étage ont été restaurées. Les balustrades, les colonnettes, les chapiteaux, les pinacles et les fleurons ont été scellés à l’aide de goujon en fibre de verre et les joints coulés au plomb.

RESTAURATION DES CONTREFORTS ET TRAVÉES OCCIDENTALES NORD

MAÎTRE D'OUVRAGE :

MINISTERE DE LA CULTURE, DRAC ALSACE

MAITRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ :

FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE-DAME

6,39 MILLIONS D'EUROS T.T.C

2003-2009

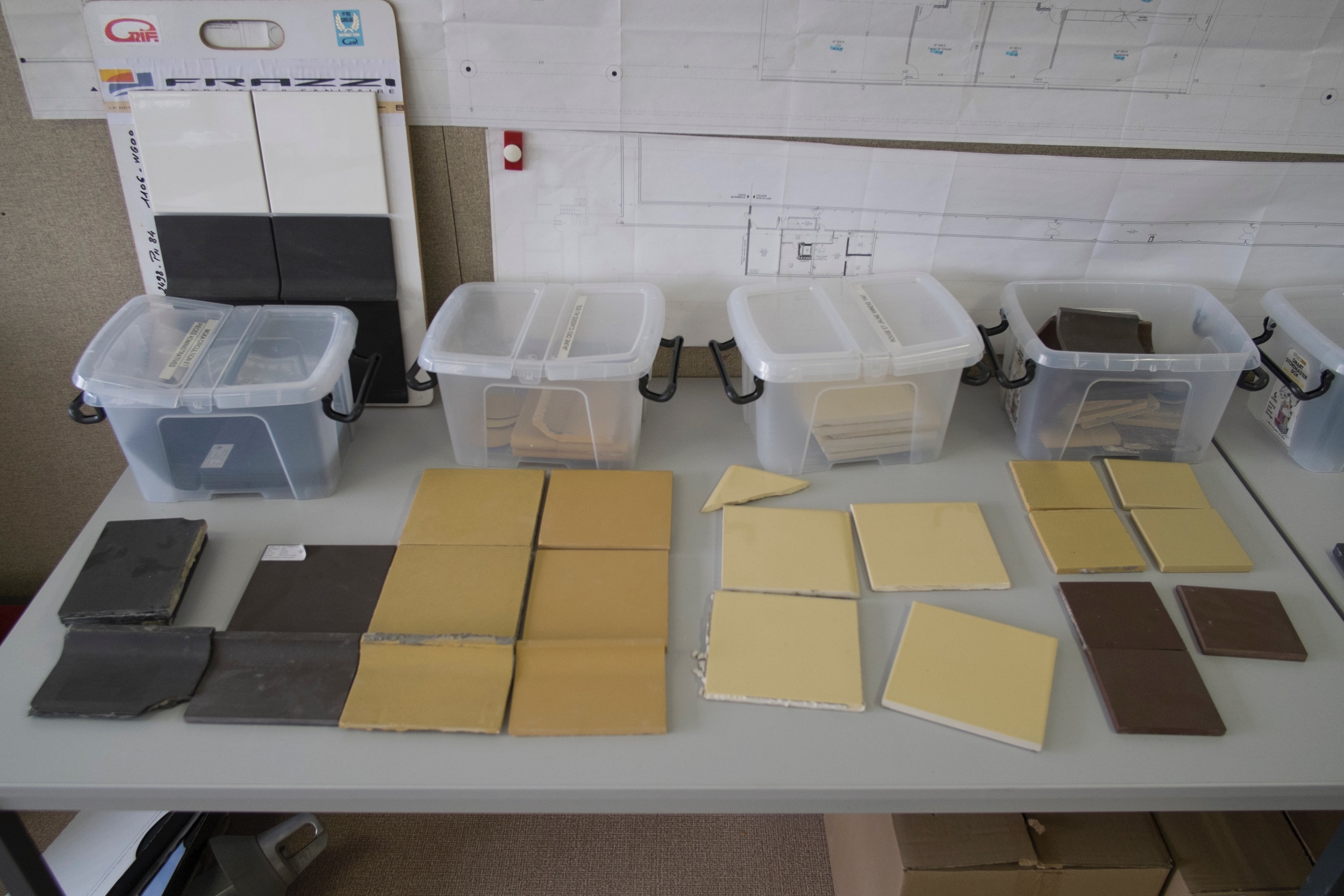

Le très haut niveau d’authenticité des maçonneries a justifié une étude pierre à pierre pour établir la cartographie des pathologies et de la nature des grès en vue du respect de la polychromie d’origine. Les maçonneries de grès ont pu être conservées à 90% malgré leur état de dégradation (desquamation et pulvérulence).

Les travaux de conservation et de traitement de cette partie de l’édifice, restaurée sous la direction de l’Architecte en chef des Monuments Historiques, a été l’abondant décor sculpté restauré lors des travaux.

RESTAURATION DES MAÇONNERIES ROMANES DE LA TOUR CROISÉE

MAÎTRE D'OUVRAGE :

MINISTERE DE LA CULTURE, DRAC ALSACE

MAITRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ :

FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE-DAME

0,589 MILLIONS D'EUROS T.T.C

2007-2009

La tour surplombant la croisée du transept de la cathédrale de Strasbourg a connu de nombreuses transformations depuis son édification à la fin du XIIe siècle. En 1879/80 Gustave Klotz construira la tour néoromane au-dessus de la galerie romane. La galerie à arcatures romanes, ouverte et très exposée, était dans un état de dégradation extrême.

La restauration a permis de réutiliser les techniques et outils anciens, et de mettre en pratique les techniques de conservation du grès les plus performantes pour le remplacement des 21 colonnes dégradées du XIXe siècle.

Le chantier, exécuté par les tailleurs de pierre de l’Œuvre Notre-Dame, a été conduit sous la direction de Christiane Schmuckle-Mollard.

RESTAURATION DU MUR OUEST DU TRANSEPT SUD

MAÎTRE D'OUVRAGE :

MINISTERE DE LA CULTURE, DRAC ALSACE

MAITRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ :

FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE-DAME

1,21 MILLIONS D'EUROS T.T.C

2009-2011

Le mur occidental du bras sud du transept est caractérisé par deux périodes d’édification : la partie nord (1180/90) en style roman et partie sud (1220/30) en style gothique. L’ensemble est très riche en marques lapidaires, aspects de taille et autres traces archéologiques. Le mur ouest présente de nombreuses traces de polychromie.

La restauration a consisté en l’intervention en conservation sur : les parements, les parties basses des deux tourelles, les frises gothique et romane et de la « pierre aux personnages ». L’état d’altération très avancé de la balustrade (1899) a nécessité une réfection complète. Le couronnement de la tourelle heptagonale et ses gargouilles ont été restitués d’après les photographies du XIXe siècle.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE-CATHERINE

MAÎTRE D'OUVRAGE :

MINISTERE DE LA CULTURE, DRAC ALSACE

MAITRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ :

FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE-DAME

1,05 MILLIONS D'EUROS T.T.C

2011-2012

La chapelle Sainte-Catherine a été construite vers 1340-1345 par le Maître d’œuvre Gerlach, architecte de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. Cette cha-pelle a été très peu modifiée depuis sa construction. Le décor qui orne les parties hautes (balustrades, gâbles, pinacles) a été fortement restauré en 1872 puis 1899.

Les grès employés lors de ces restaurations étaient délités et fissurés, particulièrement au niveau de la balustrade et des crochets des gâbles. Les éléments d’origine en assez bon état de conservation. Les parties sculptées disparues seront restituées. Une part importante des travaux concerne la consolidation et le traitement en conservation des pierres et éléments anciens.

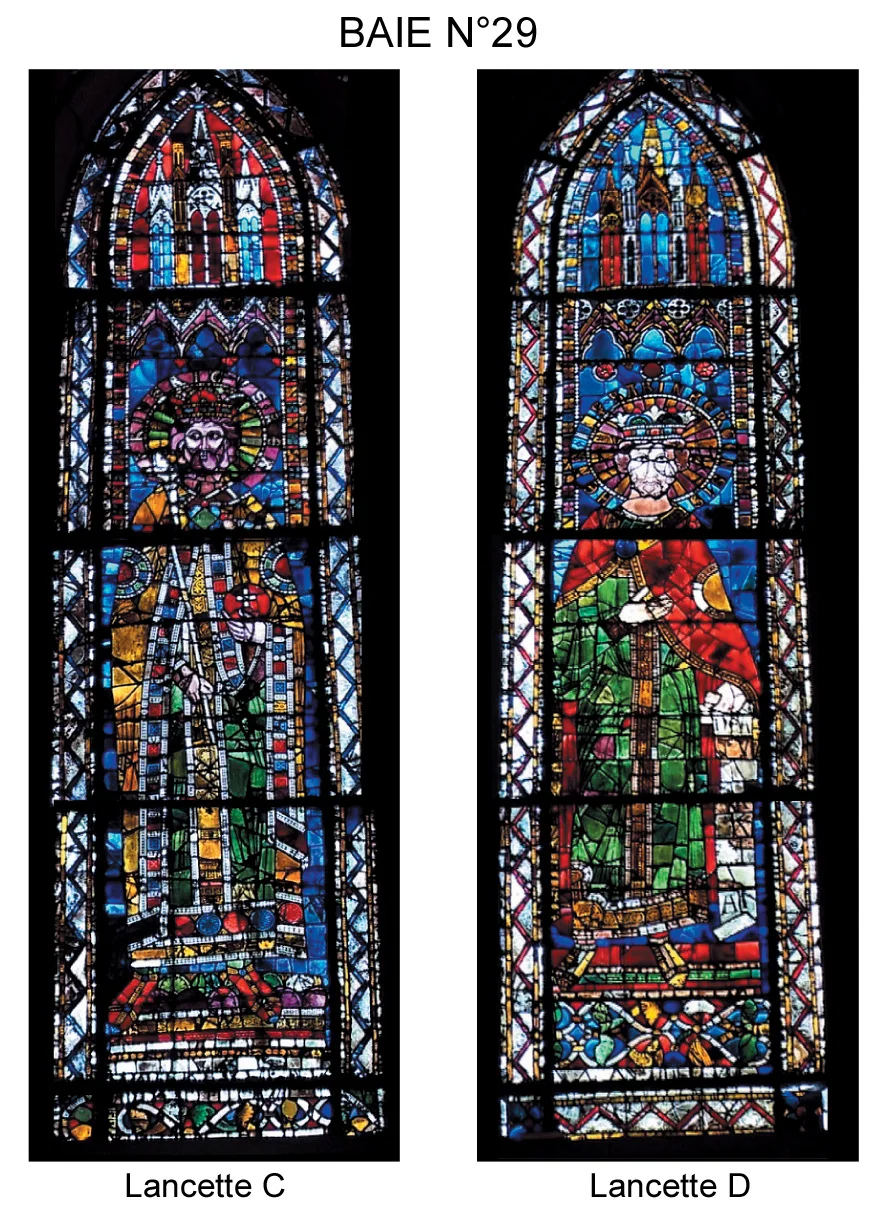

RESTAURATION DES VERRIÈRES DU BAS-CÔTÉ SUD

MAÎTRE D'OUVRAGE :

MINISTERE DE LA CULTURE, DRAC ALSACE

MAITRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ :

FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE-DAME

1,5 MILLIONS D'EUROS T.T.C

2009-2012

Les verrières historiées de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, avec 1 500 m2, constituent le deuxième ensemble de verrières médiévales en France. Les verrières sud sont parmi les plus importantes en raison de leur authenticité, la plupart des verrières ayant été restaurée et redistribuée dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Après une étude iconographique et technique, le projet de travaux, élaboré par Christiane Schmuckle-Mollard, a été confié aux ateliers Parot-Vinum et Vitrail France pour les doubles-verrières traitées par reproduction du dessin de résille de plomb médiéval.

L’opération des travaux a fait l’objet d’un important mécénat culturel qui a permis de mettre en place une série de capteurs pour contrôler l’état de l’équilibre hygrométrique du dispositif.

RESTAURATION DE LA GALERIE GOETZ SUD

MAÎTRE D'OUVRAGE :

MINISTERE DE LA CULTURE, DRAC ALSACE

MAITRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ :

FONDATION DE L'OEUVRE NOTRE-DAME

0,3 MILLIONS D'EUROS T.T.C

1999-2000

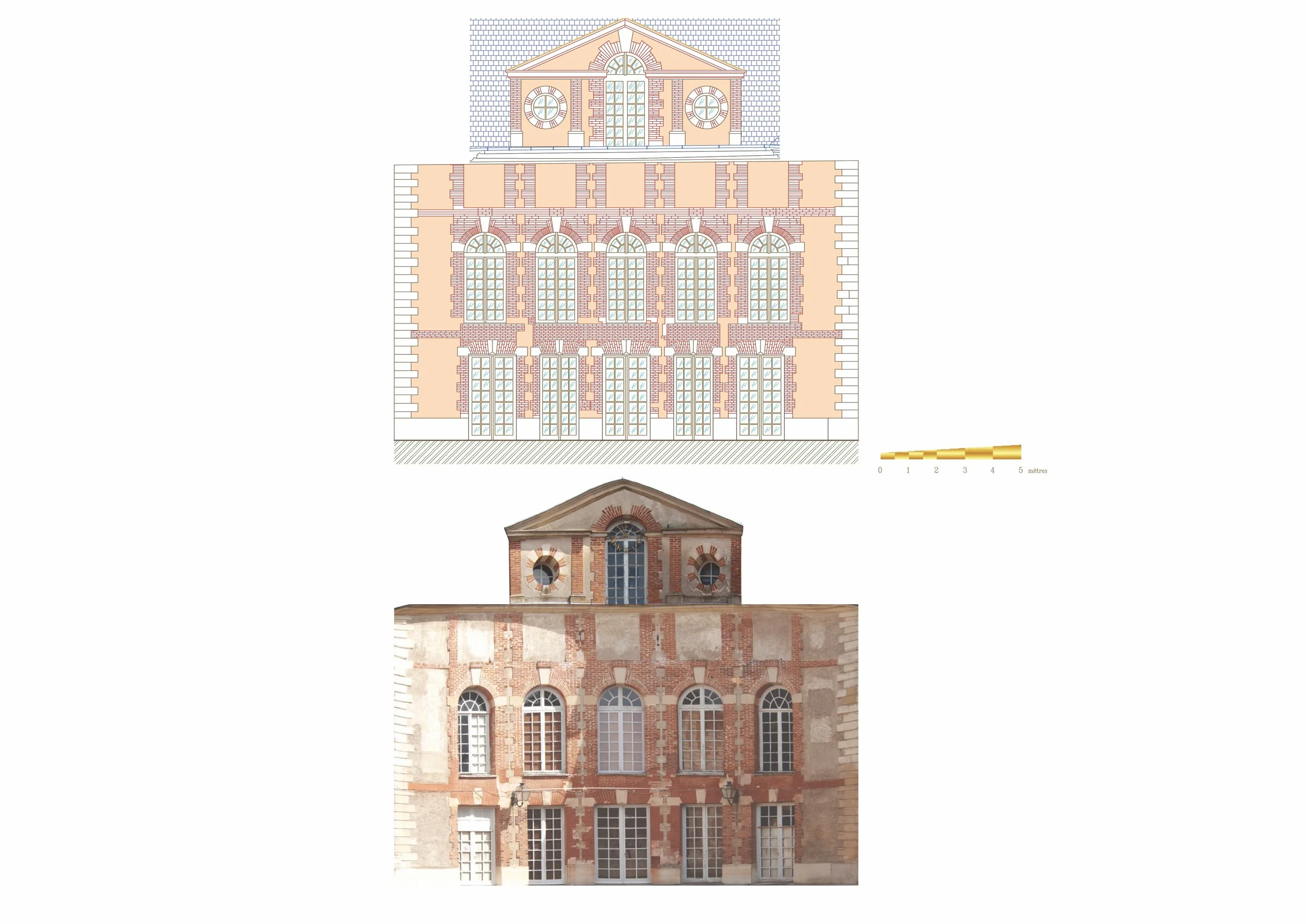

Les arcatures néogothiques sud et nord, édifiées entre 1772 et 1778 par Jean-Laurent Goetz, abritaient des boutiques adossées entre les contreforts qui furent supprimées par Gustave Klotz en 1844. Les portails des boutiques furent alors transformés en baies avec remplages formant clôture.

Les balustrades de la clôture déposées en 1976 et la corniche déposée en 1982 furent restaurées en grès vosgien par l’Œuvre Notre-Dame.

Ces éléments furent mis en œuvre en 1999 - 2000, lors des travaux de restauration en conservation des parements et des chapiteaux des pilastres. Cette première intervention de traitement en conservation a marqué un tournant dans la restauration en Alsace.